Geschichte des Braunkohlebergbaus in Thanheim

| Hans Babl | Mittelbayerische Zeitung

Isabel Lautenschlager vom Heimat- und Kulturverein Ensdorf ist der Geschichte des Thanheimer Braunkohlebergbaus nachgegangen. „Aus den Unterlagen des Bergamts Amberg im Staatsarchiv Amberg geht hervor, dass es schon 1830 Probebohrungen nach Braunkohle im Bereich westlich von Thanheim gegeben hat“, weiß sie. Auch in unserem Jahrhundert noch stießen Thanheimer Bürger beim Brunnenbohren nach wenigen Metern auf Braunkohle. Auch 1910 gab es Bohrungen. Ganz konkret wurde es nach dem 2. Weltkrieg.

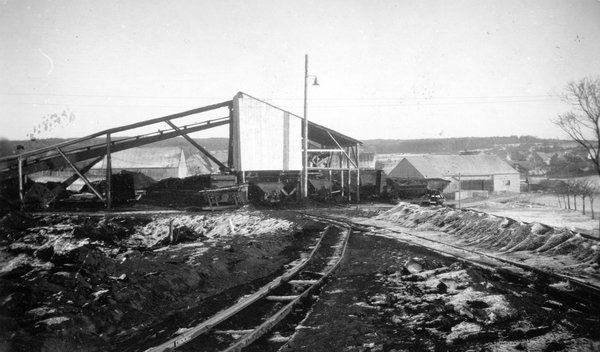

Der akute Kohlemangel machte auch vorher nicht rentable Vorkommen attraktiv. Im Oktober 1945 genehmigt die amerikanische Militärregierung wegen des Kohlebedarfs der Luitpoldhütte die Abteufarbeiten am so genannten Wendelinschacht in Thanheim. Es wird ein 22 Meter tiefer Schacht angelegt, Maschinen werden hertransportiert, ein Förderbock, Spurlatten und eine Gleisanlage. Die Anlage aber steht bald still. Lediglich eine Wache wird aufrecht erhalten. Die Luitpoldhütte will die Braunkohlengrube Thanheim aufgeben, da es sich um minderwertige mit Ton vermengte mit nur mittlerem Heizwert handle, die für den Hausbrand ungeeignet sei. Auch für ihren Betrieb komme sie nicht infrage. Wohl auch nicht für andere, da die „sehr abgelegene Grube“ eine hohe Frachtbelastung bedinge. Der Verbrauch an Grubenholz stehe in keinem Verhältnis zu Menge und Qualität der Kohle.

Trotz dieses negativen Urteils nimmt im Mai 1947 die Deutsche Schachtbau- und Tiefbohrgesellschaft (Happurg bei Hersbruck) den Betrieb auf. Dahinter steht auch der der dringende Kohlebedarf der Stadt Hersbruck von 25000 Tonnen. Ihr damaliger Bürgermeister Söll setzte seine Hoffnung auf die Kohle aus Thanheim. Ab April 1948 betreibt das Bergwerk die Braunkohlengesellschaft Thanheim. Letzter Pächter bis zur Auflassung 1949: Firma Kunz & Co.

Noch von Oktober 1976 bis August 1977 wurden Probebohrungen für einen erneuten Abbau vorgenommen. Diesmal im Tagebau. Im Bericht dazu heißt es: „Die Bohrergebnisse bestätigen die seit langem bekannten, in die Malmkalke der Jura-Formation eingebetteten Braunkohlevorkommen westlich und östlich der Ortschaft Thanheim. … Die schmale Kohlenführung unter der Ortschaft Thanheim wurde aus dem Untersuchungsprogramm ausgeklammert, da eine Umsiedlung der Ortschaft niemals rentabel gestaltet werden könnte. … Das Braunkohlevorkommen ‚Thanheim-West’ war durch die Bohrungen der Fa. Kunz & Co. hinreichend genau bekannt. … Danach ergab sich ein wahrscheinlicher Vorrat von 1,9 Millionen Kubikmeter, gleich 2,09 Millionen Tonnen Braunkohle, für deren Gewinnung 4,2 Millionen Kubikmeter Abraum bewegt werden müsste.“ Die Kohlenanalysen ergaben, dass Thanheimer Braunkohle zwar kraftwerkstauglich, jedoch im Heizwert an der unteren Grenze liegt. Eine Verwertung sei deshalb nur unter Zumischung höherwertiger Brennstoffe möglich.

Der Abbau der Thanheimer Braunkohle war auf den Wendelinschacht am westlichen Ortseingang begrenzt. 1947 beschrieb das Bergamt Amberg im Bericht ans Oberbergamt München die Braunkohlevorkommen folgendermaßen: Der Wendelinschacht sei mit Rücksicht auf die Landwirte auf Ödland errichtet worden. Bei 7,5 Metern befinde sich ein oberes Flöz von vier Metern Mächtigkeit, bei 16 Metern ein zweites. Im ersten Flöz finde sich im Vortrieb der alten Strecken nach Nordwest schon nach wenigen Metern stückige reinere Kohle mit Schneckenschalen. Nach Sümpfung (Absenken des Grundwasserspiegels) des Schachts sei ein 2. Flöz ausgefahren worden: hier fanden sich großstückiges Lignit (d. h. das Gefüge des Holzes ist hier noch zu erkennen), tiefschwarze erdige Kohle und kohliger Ton. Dieses zweite Flöz sei die Hauptmasse des Vorkommens, nach Süden bis 16 Meter mächtig, nach Osten neun.

„Wie muss man sich nun die Abbautechnik vorstellen?“ fragt sich Isabel Lautenschlager. Zwar gibt es einen Hinweis, dass die Luitpoldhütte aus Salzgitter einen Handbohrapparat habe kommen lassen, aber wahrscheinlich wurde dieser beim Übergang zur nachfolgenden Betreibergesellschaft ebenso wie Förderbock, Spurlatten und Gleisanlage von der Luitpoldhütte wieder abtransportiert, denn Xaver Bachfischer, der 1947 im Alter von 17 Jahren untertage zu arbeiten anfing, berichtet, dass die Braunkohle vor Ort in Handarbeit mit Hacke und Schaufel abgetragen wurde. Belüftung wurde durch einen Wetterschacht im östlichen Teil und mehrere Wetterlöcher im westlichen Teil gesichert. Ein Problem stellte das ständige Eindringen von Wasser dar. Eine elektrische Pumpe, die ständig bewacht werden musste, beförderte das Grubenwasser an die Oberfläche. Wegen starker Regenfälle und folglicher Durchnässung musste im Januar 1948 die Kohlegewinnung im Westfeld gar vorübergehend eingestellt werden.

Untertage arbeiteten in mehreren Schichten gleichzeitig rund 16 Mann. Weil nie mehr als 20 Menschen gleichzeitig untertage waren, wurde im Dezember 1947 genehmigt, dass man auf einen zweiten Ausgang verzichten durfte. Die Braunkohle wurde in 600-Liter-Wagen mit Holzaufbau zum zentralen Schacht geschoben und dort mit einem Aufzug, der übertage von einer 20-PS-Haspel angetrieben wurde, nach oben befördert, mittels eines Kreiswippers gestürzt, gelangte sie dann über ein Förderband auf ein acht Quadratmeter großes Schütelsortiersieb. Die klassifizierten Kohlesorten fielen dann in kleine Bunker. Zwei Lkw standen zum Abtransport zur Verladung im 3,5 Kilometer entfernten Bahnhof Ensdorf bereit. „Es war sogar die Errichtung einer Seilbahn nach Ensdorf angedacht“, erforschte Isabel Lautenschlager. „Die Einzelteile waren schon in Thanheim angeliefert, zur Errichtung aber kam es nicht mehr.“ Übertage gehörten zum Bergwerk noch eine Schlosserei und Schmiedewerkstatt, eine Büro- und Mannschaftsbaracke sowie eine Magazin- und Wohnbaracke. Aus einem Schreiben des Oberbergamts weiß man, dass Oktoberförderung 1947 bei 376 Tonnen Braunkohle gelegen hat, untertage 16 Mann gearbeitet haben, aber insgesamt 50 Mann und ein technischer Angestellter vorhanden waren. Im Juni 1948 wurde den Betreibern sogar ein Volkswagen zugeteilt.

„Wer war das Personal, das hier gearbeitet hat?“ stellte sich Isabel Lautenschlager die Frage. Auch hier wurde sie fündig. Bis Anfang Februar 1949 war Dipl.-Ing. Walter Odwarka aus Schlesien Betriebsleiter. Sein Nachfolger für die Abwicklungsarbeiten wurde Abteilungsleiter Alfred Veith aus Oberschlesien. Als Bergbeamter für die Verwaltung fungierte Ladislaus Fleischer aus der Slowakei. Geschäftsführer der Braunkohlegesellschaft Thanheim war Rudolf Mertens. Dann gab es auf der mittleren Führungsebene noch die Hauer. Einige Namen, die in den Archivalien auftauchen, sind Lappat, Kirchner, Heiß, Lautenschlager, Hofmann, Sonntag. Viele dieser bergmännisch ausgebildeten Männer wechselten nach der Schließung der Thanheimer Grube ins Ruhrgebiet. Isabel Lautenschlager:„Das wissen wir deshalb, weil damals noch eine Genehmigung für den Umzug in die britische Zone nötig war.“ Die Arbeiterschaft rekrutierte sich aus einer Handvoll Thanheimer (Einheimische und Flüchtlinge). Andere Arbeiter kamen aus Rieden, Kreuth oder Haselbach und Neukirchen.

In einem Bericht des Bergamtes steht, dass das Vorkommen im Bereich des Wendelinschachtes erschöpft ist. Insgesamt seien 13123 Tonnen Braunkohle gefördert worden. Früher waren einmal 60000 Tonnen pro Jahr mit 200 Mann gerechnet worden. Im Rahmen der Abwicklung wurden die Strecken planmäßig „geraubt“, d. h. zurückgebaut. Das Grubenholz wurde entfernt und Strecken und Schacht aufgefüllt, das Gelände durch Drahtseile eingefriedet. Am 31. Januar 1949 wurde die Belegschaft bis auf einzelne Abwickler entlassen. Der von Kunz & Co. geplante Abbau der Seuloher Mulde im Tagebau wurde aufgrund der Besserung der Versorgungslage mit Kohle „zurückgestellt“ bis zur endgültigen Aufgabe in den 70er Jahren.

Maschinen und Anlagen kamen soweit brauchbar an die neu entstandene Mathiaszeche in Irlbach. Auch Arbeiter konnten dorthin wechseln. Etliche Thanheimer, die Schäden an Vieh oder Grundstücken infolge des Bergbaus erlitten hatten, wurden entschädigt. So z. B. ein Bauer im Jahr 1948, dessen Ochse einen Unfall hatte und „zwölf Tage arbeitsunfähig“ war, erhielt für seinen Ochsen pro Tag fünf DM. Mehrere Thanheimer Bürger erhielten für ihre betroffenen Grundstücke Entschädigungen im dreistelligen DM-Bereich.

Zurück zum tragischen Todesfall am Montag, den 16. Mai 1949: Die Förderarbeiten sind eingestellt, die Schächte sollten eigentlich verfüllt, das Gelände eingezäunt sein. Zwei Tage zuvor bricht eine Kuh auf dem ehemaligen Bergwerksgelände ein. Am Tag darauf, dem Sonntag, regnet es stark. Damit solche Vorfälle sich nicht mehr ereignen macht sich der Bergbeamte Ladislaus Fleischer mit seiner Frau am Abend des 16. Mai besorgt auf einen Kontrollgang über die Halde. Plötzlich gibt der Boden unter ihm nach, seine Frau kann zur Seite springen, er fällt mehrere Meter tief in einen mit sauerstoffarmen Gasen gefüllten Hohlraum. Trotz der herbeieilenden Feuerwehren aus Thanheim und Ensdorf und ärztlicher Hilfe stirbt Fleischer. Als Folge des Unfalls wird beschlossen, die Braunkohlenhalde über dem Bruchgelände zu entfernen. Mit Lkws wird bis Oktober 1950 die Staubkohlenhalde zum Bahnhof Schwandorf transportiert. Stellen der Halde, unter denen Strecken verlaufen, durch Pfähle markiert.

„Noch im Jahr 2008 hat es einen kleinen Einbruch im Bereich des Straßengrabens an der Straße nach Ensdorf gegeben. Viele Thanheimer sind überzeugt, dass es auch heute noch unverfüllte Hohlräume aus der Zeit der Thanheimer Braunkohlebergbaus gibt, die eine potentielle Gefahr für die Zukunft bedeuten“, so Isabel Lautenschager.

Geologisch gesehen ist das Thanheimer Braunkohlevorkommen die Ausfüllung eines alten Flussbettes im Tertiär (ein Erdzeitalter, das vor 65 Millionen Jahren begann) in westlicher Richtung von Thanheim nach Seulohe und auch nach Osten Richtung Ruiding. Das Gebiet der Oberpfalz war zu dieser Zeit dicht mit Wäldern bestanden, das Klima war wärmer als heute. Flüsse durchzogen in großen Flussschlingen das Urwaldgebiet und unterhöhlten bei Hochwasser die Ufer. Die mitgerissenen Bäume verstopften die Flussbögen, so dass sich der Strom ein neues Bett graben musste. Diese mit Treibholz gefüllten Flussarme vermoorten, und über dem verfaulenden Holz siedelte sich neuer üppiger Pflanzen- und Baumbewuchs an, der wieder verging – so häufte sich Schicht auf Schicht. Zeitweise wurden bei besonders hochgehendem Wasser diese Sümpfe vom Strom überspült, der Schlick und Schlamm über die vermodernden Pflanzenschichten ablagerte und vom Zutritt der Luft abschloss. Damit begann die so genannte Inkohlung der dicht zusammengepackten Pflanzenreste, ähnlich wie in einem Kohlenmeiler, nur viel, viel langsamer. So wechselten im Lauf der Jahrmillionen Einschwemmung, Pflanzenwuchs und Einbettung der Pflanzenreste mit Schlick und Schlamm ab und bauten die Braunkohlenlager mit ihren tonigen Zwischenschichten auf.

Zeitzeugen berichten

Xaver Bachfischer aus Thanheim, Jahrgang 1930, fing im Alter von 17 Jahren an, im Braunkohlebergwerk untertage zu arbeiten. Er kann sich noch gut daran erinnern, wie zunächst die Maschinen und Geräte angeliefert wurden und am Ortsrand herumlagen, bevor die eigentliche Arbeit losging. „Wir haben damals als Jugendliche die Förderwagen auf Schienenstücke gesetzt und sind damit den Berg hinuntergefahren.“

„Eines Sonntags nach dem Kirchgang wurde dann vom Bürgermeister verkündet, dass Arbeiter für das neue Thanheimer Bergwerk gesucht werden“, erinnert sich Bachfischer. Da habe er sich gemeldet. Wie die meisten seiner Kollegen hatte er keinerlei bergmännische Ausbildung als er untertage anfing. Sie arbeiteten in Acht-Stunden-Schichten im Akkord. Von ihrem Lohn mussten sie etwas mehr als andere Arbeiter an die Knappschaft zahlen, dafür war die versprochene Rente dann auch höher. Außerdem waren Bergleute besser angesehen als das der anderen Arbeiter. „Einmal in der Woche bekamen wir in der Verwaltungsbaracke unseren Lohn ausbezahlt, in der Zeit der Währungsreform mussten wir jeden Tag unser Geld abholen.“

„In den Schacht stiegen wir mit Leitern ab, die keinen Rückenschutz hatten. Unten, in etwa 15 Metern Tiefe, befand sich eine Kreuzung. Richtung Ensdorf verlief die Weststrecke, Richtung Thanheim zum Anwesen Westiner die Oststrecke, dies war die gefährlichere. Eine verlief auch Richtung Rannahof.“ Der Zeitzeuge schätzt, dass die Strecken bis zu 150 Meter lang waren. In den Strecken, die anfangs so breit waren, dass zwei Förderwagen aneinander vorbeikamen, verliefen Schienen. „Immer zwei Mann arbeiteten an der Wand zusammen: einer hackte die Kohle ab und der andere schaufelte sie in die Förderwagen. Als einer der jüngsten musste ich diese zum Aufzug im Schacht schieben und leere wieder zurück. Wenn der Wagen im Aufzug war, musste ich eine Glocke läuten. Dann setzte sich der Aufzug nach oben in Bewegung.“ Er weiß auch noch: „Das Mitfahren war streng verboten! Trotzdem hab ich und andere es öfter getan. Wenn wir das aber gleich nach dem Mittagessen gemacht haben, ist einem oft schlecht geworden.“ Häufig musste er mehrere Kolonnen gleichzeitig bedienen und kam richtig ins Schwitzen, wenn die Arbeiter mit ihm schimpften, weil sie nicht schnell genug einen leeren Wagen zurückbekamen. Eine weitere typische Arbeit für die Jüngsten war die Pumpenwache. Entscheidend dabei war, den Wasserzufluss zu begrenzen. Ein Ausfall musste sofort dem Elektriker gemeldet werden. „Ich erinnere mich noch gut an die schwarze Soße, die oben im Straßengraben abfloss.“

Jeder Arbeiter hatte eine Karbidlampe, die er auch am Arbeitsplatz aufhängen konnte. Rauchen war untertage nicht erlaubt. „Bei der Arbeit“, so Bachfischer, „trug man meist Holzschuhe. Helme gab es nicht. An spezielle Arbeitskleidung kann ich mich nicht erinnern. Nach vier Stunden machten wir 15 Minuten Pause, in der wir die mitgebrachte Brotzeit aßen. Am Arbeitsplatz war es warm und trocken, was besonders im Winter angenehm war. Wir arbeiteten im Hemd. Unangenehm allerdings war die stickige Luft, die nach Schwefel roch.“ Auch andere Gefahren drohten: „Manchmal fielen große Brocken von der Decke herunter.“ Die Stollen waren außer in der Nähe des Schachtes nur 1,5 Meter breit und rund 2,5 Meter hoch. Alle 1,80 Meter gab es eine Abstützung aus Holz. Die Grubenhölzer waren Rundhölzer, die an einem Ede eingeschnitten waren, um Querhölzer auflegen zu können, damit nichts herunterfallen konnte. Alle Holzarbeiten wurden von den Bergleuten selbst erledigt. „Des kannt i heit nu im Schlaf“, erzählt Bachfischer. Pro Tag rückten die Bergleute ein bis zwei „Spiel“ vor.

Über die geförderte Kohle weiß Bachfischer zu berichten, dass sie im Urzustand nicht zum Heizen geeignet war, denn sie war zu nass. Erst nach einjähriger trockener Lagerung brannte sie gut. Außerdem sei sie geologisch sehr „jung“ gewesen, d. h. es waren oft noch ganze Baumstämme darin zu finden, die nicht vollständig zu Braunkohle umgewandelt waren.

Als dann schließlich die Strecken aufgegeben wurden, wurde das Grubenholz entfernt. Dazu wurde es mit einem Seil an einer Seilwinde angehängt und herausgerissen. Dabei kam es immer wieder zu Einstürzen. „Einmal wurde einer eingeklemmt und musste aus seinem Lederstiefel herausgezogen werden“, so Bachfischer, der überzeugt ist, dass es noch unterirdische Hohlräume gibt. „Meiner Mutter machten besondere die Nachtschichten zu schaffen. Da konnte sie oft nicht schlafen bis ich wieder daheim war.“

An die Verwaltungsbaracke übertage denkt Bachfischer noch oft zurück. Ein Teil davon war ein großer Saal. Der auch für Knappschaftsabende und Barbarafeiern genutzt wurde. „I hob imma ausschenka möin“, sagt er. Die Kameradschaft sei gut gewesen. Nachts sollte ein Nachtwächter auf die Anlage aufpassen. „Doch der legte sich oft lieber auf die warme Ofenbank und hielt ein Nickerchen. So wurde er das Ziel mancher Lausbubenstreiche.“

Nach der Einstellung des Thanheimer Bergbaus wechselte Bachfischer an die Mathiaszeche in Irlbach, einem reinen Tagebau, der 1966 beendet wurde.

Christa Weiss, geborene Fleischer, 1933 in der Slowakei geboren, ist die Tochter des am 16. Mai 1949 tödlich verunglückten Bergbeamten Ladislaus Fleischer. Nach dem 2. Weltkrieg landete die Familie nach der Flucht im Bayerischen Wald. Der mit ihm befreundete Dipl.-Ing. Walter Odwarka vermittelte dem Vater 1947 die Stelle in Thanheim.

Frau Weiss wohnte zunächst mit Bruder, Schwester und Eltern unter primitiven Bedingungen in der Verwaltungsbaracke. „Wir mussten das Wasser in Eimern vom Nachbar Dürr holen. Erst im letzten Jahr wurde Wasserleitung in die Baracke gelegt. Meine Mutter versuchte einmal mit dem Wasser aus der Grube wenigstens die Wäsche zu waschen. Doch es war so aggressiv (sehr schwefelhaltig), dass es die Haut angriff“, erinnert sich Frau Weiss gut, die noch bei Lehrer Wanhoff in der 8. Klasse in Thanheim die Schule besucht hat, bevor sie bei ihm auch in die Landwirtschaftsschule ging. Gerne hätte sie die Arbeit untertage angeschaut, die Arbeiter haben ihr auch oft angeboten, sie mitzunehmen. Doch ihr Vater erlaubte es nicht. Sie berichtet, dass ihr Vater für die Verwaltung zuständig war, u. a. für die Lohnabrechnung und die Aushändigung der Lebensmittelmarken. Wegen der schweren Arbeit bekamen die Bergleute zusätzliche Lebensmittel wie Butter und Käse, aber auch heiß begehrte Zigaretten zugeteilt. Wie Xaver Bachfischer erinnert sie sich an die schönen Barbarafeiern, wo sie manches Gedicht aufsagen musste.

Schmunzelnd erzählt Frau Weiss von manchen abergläubischen Thanheimern, die sich fürchteten als sie nachts öfter fliegende Lichter bei einem Marterl in Richtung Rieden sahen. Der Spuk konnte schnell aufgeklärt werden: Es waren jeden Abend ab zehn Uhr die Riedener Arbeiter, die ihre Karbidlampen schwingend nach dem Schichtwechsel nach Hause liefen. Eine weniger schöne Geschichte mit einer Karbidlampe: Steiger Veith wollte einmal während der Abendschicht kontrollieren, ob das Karbidfass noch voll genug ist. Dazu beugte er sich mit seiner Lampe über das geöffnete Fass. Dieses explodierte und er zog sich schwere Verbrennungen zu. „Die Mama hat ihr letztes Stück Butter hergegeben, um sie auf die Verbrennungen zu schmieren.“ Ein damals gängiges Verfahren für Brandwunden.

Traurige Erinnerungen sind es, als Christa Weiss schließlich vom Unfalltod ihres Vaters berichtet. „Zwei Tage vorher war eine Kuh im Gelände eingebrochen. Zu dieser Zeit war zwar der Bergbau schon eingestellt, aber die Verfüllung der unterirdischen Strecken war nur nachlässig gemacht worden. Die Arbeiter verschliefen teilweise ihre Schichten untertage und ließen immer wieder Hohlräume frei, statt alles ordentlich mit Kohlenstaub zu verfüllen. Am Sonntag, den 15. Mai 1949, dem Tag der kalten Sophie, hat es sehr viel geregnet. Am Abend waren wir alle in Thanheim in der Maiandacht. Mein Vater und Lehrer Wanhoff sangen auf der Empore ein Marienlied ohne Orgelbegleitung. Beide konnten sehr gut singen, und viele sagten, sie hätten nie so etwas Schönes gehört. Am nächsten Abend habe ich mich für die Maiandacht fertig gemacht. Mein Vater beschloss, nicht in die Kirche zu gehen, sondern noch einmal das Gelände zu kontrollieren. Meine Mutter beleitete ihn. Von einem Moment auf den nächsten verschwand mein Vater im Erdboden und meine Mutter wurde zur Seite geworfen. Sie schrie um Hilfe. Die Thanheimer Feuerwehr rückte an, die Ensdorfer auch. Dr. Brückmann aus Ensdorf stand bereit. Es war wegen der giftigen Gase in der Einsturzstelle sehr schwierig, meinen Vater zu bergen. Schließlich konnte Straßenwärter Wittmann aus Thanheim ihm ein Seil umlegen. An der Oberfläche wurden noch Wiederbelebungsversuche gemacht, aber ohne Erfolg.“ Vater Fleischer war 48 Jahre alt geworden. Seine Tochter Christa war damals 15 Jahre alt. Tragisch an der ganzen Geschichte war auch, dass Dipl.-Ing. Walter Odwarka Fleischer überreden wollte, mit ihm ins Ruhrgebiet zu gehen, dieser aber abgelehnt hat und zur Abwicklung noch in Thanheim geblieben war. Glücklicherweise waren die Hinterbliebenen durch Unfall- und Knappschaftsrente wenigstens finanziell versorgt. Eine Zeitlang wohnten sie noch in der Baracke, zogen dann zur Familie Bruckner, 1953 schließlich nach Amberg, wo Zeitzeugin Christa Weiss noch heute lebt.

Josef Färber, Jahrgang 1918, wohnhaft in Dornberg, von 1956 bis zur Gebietsreform Bürgermeister von Thanheim erinnert sich, dass schon vor dem 2. Weltkrieg in Thanheim Probebohrungen vorgenommen wurden. „Als dann nach dem Krieg das Bergwerk in Betrieb genommen wurde, war jeder Thanheimer Waldbesitzer verpflichtet, Grubenholz – vorwiegend Föhrenstämme einer bestimmten Stärke – zu liefern. Ich lieferte mein Holz immer mit einem Ochsenfuhrwerk an. Einmal passierte es mir, dass der Ochs an der Abladestelle bis zum Bauch im Dreck versunken ist. Es war schwierig, das Fuhrwerk wieder freizubekommen.“

Das Bergwerk hatte negative Auswirkungen auf die Wasserversorgung von Thanheim, denn durch die Grundwasserabsenkung hatten viele Häuser nördlich der Dorfstraße kein Wasser mehr in ihren Brunnen. „Dies war auch ein Grund, den Bau einer Wasserleitung voranzutreiben. Der Ortsteil Dornberg aber erhielt erst 1959 eine Wasserleitung“, so Färber.

„Nach dem Ende des Bergbaus bekam die Gemeinde die beiden Baracken geschenkt. In einer wohnte noch einige Zeit Hauer Kirchner, in der anderen wurde die erste Thanheimer Kirwa nach dem Krieg gefeiert“, weiß Färber. „Auch Christbaumversteigerungen fanden dort statt.“ Die Baracke war eine Art zentraler Veranstaltungsort, „wie heute die Disco“, sagt Färber.

Nach dem Krieg kamen sehr viele Flüchtlinge nach Thanheim. Färber schätzt ihre Zahl auf über 200. Für einige zumindest war der Bergbau eine Möglichkeit, Beschäftigung zu finden. „In Dornberg war z. B. der Steiger Herzog untergebracht. Wenn ihn seine Verlobte besuchen wollte, durfte sie aufgrund der strengen Sitten der damaligen Zeit nicht im selben Haus übernachten, sondern musste beim Nachbarn untergebracht werden.“

Färber kam als Bürgermeister beim Straßenbau nach Langenwies mit dem ehemaligen Bergbau in Berührung als er wissen wollte, wo die unterirdischen Stollen verlaufen, um Gefahren beim Straßenbau auszuschließen. Er berichtet auch, dass es erst im letzten Jahr an der Abzweigung nach Langenwies einen mindestens einen Meter tiefen Einbruch gegeben hat. Für ihn steht ebenfalls fest, dass es heute noch unterirdische Hohlräume geben muss. Gut in Erinnerung ist ihm auch noch, dass irgendwann nach dem Ende der Bergbautätigkeit der so genannte Schulweiher, wo heute der Dürr-Stadel steht, „über Nacht verschwunden“ ist, weil das Wasser anscheinend durch einen Einbruch abgelaufen ist.